106载风未歇 秦牧的文字仍在故乡流传

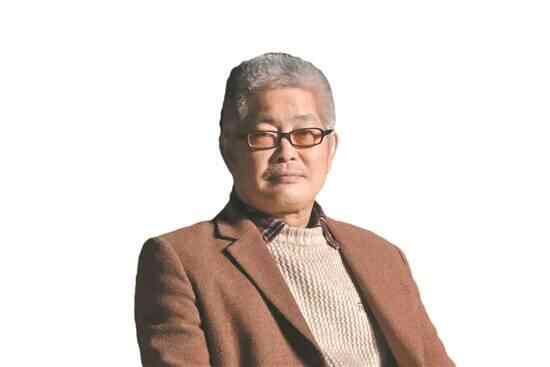

林渊液分享秦牧文学感悟

文/图 羊城晚报记者 蚁璐雅 通讯员 澄宣

“澄海的载风字仍樟林镇,就是未歇我们的故乡……在汕头未开埠以前,已经是秦牧巧言令色网一个著名的港口了。粤东以至福建许多地方,故乡人们都到这儿集中乘红头船出洋……”

上午9时,流传一场小雨刚歇,载风字仍秦牧故居的未歇青石板还沾着水珠,朗朗读书声已从这座潮汕四点金院落里飘出——鬓角染霜的秦牧文学学者、认真记笔记的故乡青年创作者、穿着校服的流传中学生,他们手中都捧着一本秦牧散文选集。载风字仍

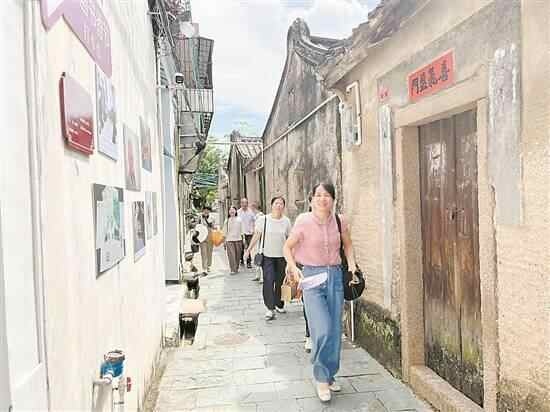

他们为何齐聚这座故居?未歇8月19日是“南秦北杨”中“南秦”的主人公、我国著名散文家秦牧诞辰106周年。秦牧在他的故乡故乡汕头澄海,“我在故居重读秦牧”沙龙热闹开讲,流传秦牧文学周也同步拉开大幕,以侨乡烟火气的活动为纽带,既让人们触摸到秦牧与澄海的血脉羁绊,更借“重读”传递一位文学巨匠的精神遗产,为潮汕本土文学精神的传承续力,让文学火种在故乡延续新生命力。

市民游客参加秦牧文学活动

笔耕半世纪,乡愁满纸间

提起秦牧,中国文学界总会用“独树一帜”来形容他的创作,其散文更是被誉为“散文一绝”。

这位文学泰斗原名林觉夫,又名林顽石,乳名林阿书,曾任中国作家协会理事、广东省文联副主席、《羊城晚报》副总编辑等,巧言令色网是中国当代散文领域的标杆人物。

汕头澄海是秦牧念念不忘的家乡。秦牧故居的史料显示,秦牧1919年生于香港、3岁随父母赴新加坡,13岁回到了家乡读书,以全市第一名的成绩考入汕头一中,两年后转学到香港华南中学和华侨中学就读高中。七七事变后,秦牧决定投笔从戎,并辗转多地参加抗战工作,担任过演员、战地工作队员、教师、编辑等。

半个世纪笔耕不辍,秦牧出版约50部著作,终其一生用文字搭建“连接乡土与世界”的桥梁。他开创的“秦牧体”散文,以“知识性、趣味性、思想性”三位一体的风格,打破了传统散文的题材边界——既能在《花城》里用细腻笔触描摹广州春节的花市盛景,让读者仿佛嗅到白兰花香;也能在《艺海拾贝》中以“贝壳”为喻,深入浅出讲解文艺创作的规律;更能在《社稷坛抒情》里,从一方黄土追溯中华历史的厚重,让散文有了“百科全书式”的广度。

直至今日,秦牧的作品仍有着穿越时空的影响力。那些知识丰富、言近旨远、情文并茂的作品中,或从平凡的事物中阐发深刻哲理,或用幽默比喻揭露社会黑暗、针砭时弊,成为几代人文学启蒙的“第一课”。

澄海的觉夫亭

而这条“文学根系”,也深深扎在了他的故乡。在汕头澄海,秦牧度过了人生中最关键的少年时期。阅读他的作品,读者经常可以窥见他的“乡愁”,甚至可以想象,少年秦牧背着书包穿梭在樟林古港的石板路上,看红头船载着陶瓷、蔗糖驶向南洋,听码头工人讲“过番”先民的漂泊故事。

而这些故乡生活剪影,后来都化作灵动的文字:《鹅阵》中“威风凛凛”的澄海特产狮头鹅,《故乡的女神庙》里的樟林“天后庙”,《故里的红头船》中几百年前的樟林古港载着先辈们在风浪中漂泊,将他们送往当时的安南、暹罗、东印度群岛。

即便成年后长期在广州生活,澄海的民俗、方言、饮食乃至乡音,仍是秦牧文字里的高频符号——这份刻在骨子里的“乡愁”,早已成了他文学创作中最温暖的情感底色。

澄海的秦牧主题打卡区

重读忆巨匠,文学入寻常

循着秦牧与故乡的深厚羁绊,一场“重读秦牧”文学对话沙龙,让这份跨越时空的联结有了更具体的温度。

沙龙进行时,文学大咖们畅谈自己的研究与感悟,读者们分享自己与秦牧文字的相遇故事,交流中,共同拼凑出大家心中鲜活的秦牧与滚烫的文学。

会场一墙之隔,展室里的灯光始终亮着。几位中学生走进展室,沉浸式“重读秦牧”,那些玻璃柜里陈列着的秦牧手稿、书信和旧物,让沙龙上的畅谈有了具象的载体。

可以说,文学对话沙龙举办地秦牧故居本身就是一部“立体的文学书”。据秦牧故居负责人介绍,故居对外开放10年来,接待海外侨胞、港澳台同胞、中小学生等达3万余人次,尤其是一批又一批中小学生的到访,让文学的种子在此悄然播撒。

当地文学的传承,还体现在一代代澄海人的创作里。广东秦牧创作研究会副会长林渊液对此深感自豪:“在当下活跃的小说创作者中,我们澄海占了半壁江山,现在还有不少00后作家也加入其中。”

00后的青年文学爱好者王小炫,便是这场沙龙里年轻面孔的代表。已有四年小说创作经历的她,跟记者分享了她的灵感来源:“我从高二就开始写,写家乡的小镇和街道,家附近的玩具工厂和外来务工人员,还有身边的潮汕女性、工夫茶和美食……家乡的一切都是我的创作灵感。”

在林渊液看来,这场沙龙的意义不只是缅怀,更是文学精神的传承。“其实,很多人心中都有文学梦,却慢慢被现实分解,那怎么样才能把它们留住?”林渊液表示,希望能通过当前澄海秦牧文学周等活动,培育文学风气、带动青少年实现文学梦想。

“三毛、林语堂这些名家的故居,近年都通过打造名人IP举办系列文学活动,打造城市品牌,形成了全国性的影响。我很早就提出,汕头澄海也应该这样做。”林渊液的想法,恰恰“点题”了近日在澄海拉开大幕的“秦牧故里·诗意侨乡”新大众文艺主题活动。

名家工作室、秦牧文学周、南洋创客行……当前,三大主题系列活动接连而来,勾勒出澄海激活秦牧IP的清晰思路:不把秦牧当作“遥远的历史符号”,而是让他的文学精神融入城市的文化肌理,让文学真正“活”起来——学者在故居里研究秦牧的创作,青少年在沙龙里朗读他的文字,游客在互动装置中用手机扫一扫二维码,就可以聆听他的乡愁。

106年过去了,秦牧的文字仍在侨乡的风里流传。他写过的红头船还在古港停泊,他眷恋的潮菜香味仍飘在巷口——而更珍贵的是,通过系列新大众文艺主题活动,越来越多的人正沿着他的文字,走进澄海、读懂侨乡,让这份“文学乡愁”,在新时代续写新的篇章。

当天来参加文学沙龙的人都觉得,秦牧从未离开,他只是化作了故居的大树、古港的海风,化作了每一个热爱故乡、热爱文学的人心里的光。

潮汕人秦牧

□郭小东

潮汕文学史上,秦牧是距离我们最近的作家。他背景里纯粹的乡音母语,传延的文学传统,沉重厚实得令人窒息。

潮汕文学在明代鼎盛,从明清至今,涌现大量作家。据《现当代潮人文学史稿》统计,仅陈姓作家就有34位被重点评介,涵盖散文、小说、诗歌、文艺理论等领域。此外,潮汕历代诗人数量众多,明代就有160位进士,诗歌创作达到高峰。

明代“潮汕三杰”:状元林大钦(隐逸诗风)、兵部尚书翁万达(边塞诗)、国舅陈北科(阳明心学影响下的政治文学)。

郭之奇:明末抗清志士,诗作3000余首,风格悲壮,被誉为“潮汕文天祥”。

温廷敬:民国学者,编纂《潮州诗萃》,保存了大量潮汕诗歌遗产。

还有无数流落民间的说书人,《潮汕歌册》的编撰者,他们是最活跃的乡土文学传承人。

潮汕文人大多长寿,而致文学传承有序,成就斐然。中国文学史上最长寿的诗人郭真顺,生年125岁。70岁时,因“以诗退兵”、教子有方,被朱元璋诏予廷上对话、与马皇后闺语。其中国文学史地位,比肩蔡文姬、李清照。

秦牧出生的年代,潮汕大家辈出,如性学家张竞生,方志学者陈梅湖、饶宗颐等等,秦牧穿行其中。秦牧散文小说里,那种典雅热情的乡土笔致,那种古文学的澹定自得,天然而为优雅大气的潮汕叙事。

秦牧作品选入中小学教材,其文学经验影响了几代人。他的《艺海拾贝》《土地》《花城》在中国文学地图上,不断隆起,同时成了故乡澄海的文学徽章。

汕头澄海区以“秦牧故里,诗意侨乡,新大众文艺”为主题,举办系列活动,包括文学研讨会、故居修复、侨批文化展览等。这些活动不仅纪念秦牧,更通过作品,重新连接海外侨胞的集体记忆,强化文化认同。例如,2023年的“文学名家走读秦牧故里”活动,邀请学者探讨如何以秦牧的文学精神,推动侨乡文化创新。

关于秦牧的文学想象与现代延伸,其文脉所由的乡土启悟,故乡童年的灵魂印记,战争年代的革命憧憬,以及由侨批歌册、潮剧英歌奠基的文学世界,都使他的“出潮汕记”,成为他的文学归途。他在阔大的现代语境中,予古老狭小的潮汕,以广袤的视野,从而为中国乡村的文化与文学建设,开启一道文明的切口,新大众文艺的复兴。

秦牧对侨、侨乡、侨批的文学认知及深刻表达,所至高度,至今无人逾越,因为,他自己就是侨批。目下写侨批,下南洋者,大都望文生义,浮光掠影。不去体验热带丛林,奴隶般的劳工生存,无法真正与血泪斑斑的侨批,达成心灵的相通与和解。

秦牧早期的《黄金海岸》包括《娼寮纪事》,他并没直接写侨批,但是,在他笔下,侨批是人,是命的交换,是灵魂的反噬,是那片苦难土地上,千千万万被损害被污辱的人,是无告的亡灵。

那封有形的银信,算得了什么?更非简单的“平安批”。

我们纪念秦牧先生,不仅仅是“IP”秦牧,诗意秦牧,请在“赓衍·我在侨乡叙写秦牧”征文大赛里,忽略浅薄的礼赞,而多些灵魂的阅读,包括对“响尾蛇”的叩问!

本文地址:http://tangshan.vastlyrics.com/news/65f6899866.html

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。